13.00 Uhr

Führung durch das Konzerthaus Berlin

Konzerthausorchester Berlin

Joana Mallwitz Dirigentin

Augustin Hadelich Violine (Artist in Residence)

Programm

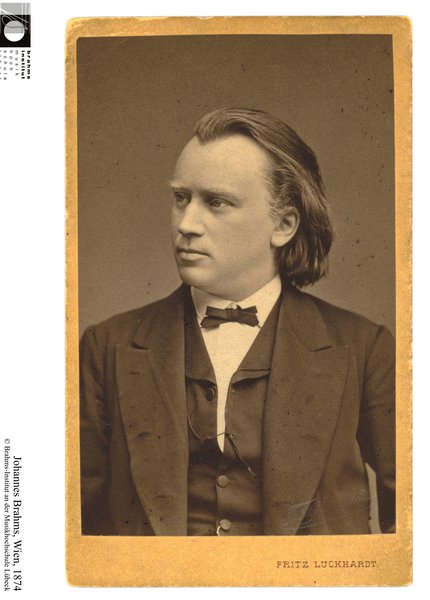

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 77

Allegro non troppo

Adagio

Allegro giocoso, ma non troppo vivace

PAUSE

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 („Eroica“)

Allegro con brio

Marcia funebre. Adagio assai

Scherzo. Allegro Vivace

Finale. Allegro molto

Als Johannes Brahms am 7. Mai 1833 in Hamburg das Licht der Welt erblickte, war Ludwig van Beethoven gerade sieben Jahre tot. Doch legte sich sein Schatten auf die musikalische Produktion des gesamten Jahrhunderts. Auf dem Gebiet der Sinfonik, des Streichquartetts oder der Klaviersonate führte einfach kein Weg an Beethovens einschlägigen Meisterwerken vorbei!

Gerade am Schaffen von Johannes Brahms kann man die fördernde, aber auch die lähmende Wirkung eines solchen großen Vorbilds nachvollziehen. Brahms‘ frühe Klaviersonaten und -variationen, besonders wenn der Komponist selbst am Instrument saß, atmeten sinfonische Größe und Fülle, und Robert Schumann als begeisterter Förderer des jungen Kollegen stellte Brahms umgehend als den künftigen Sinfoniker vor – und weckte damit in der Fachwelt Erwartungen, hinter denen sich der derart Gepriesene am liebsten versteckt hätte. So benötigte Johannes Brahms für die Vollendung seiner 1. Sinfonie über 20 Jahre. Doch nach deren erfolgreicher Uraufführung 1876 in Karlsruhe war „der Knoten geplatzt“, so dass in den Jahren 1877-85 noch drei weitere Sinfonien folgten und ihm auch die Konzertproduktion nun leicht von der Hand ging.

Ganz anders bei Beethoven: Nach der 1. Sinfonie, die mit großem Beifall aufgenommen worden war, irritierte jede weitere Sinfonie Beethovens das Publikum von neuem und wurde als „bizarr“ wahrgenommen. Schon mit der 2. Sinfonie mutete Beethoven seinem Publikum einiges mehr zu als bei seinem sinfonischen Erstling. Und die „Eroica“ übertraf mit ihren 55 Minuten Spieldauer ihre Vorgängerwerke noch einmal an Länge, Lautstärke und Intensität des Ausdrucks ...

Johannes Brahms: Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 77

Zwei Geiger waren im Leben von Johannes Brahms wohl besonders wichtig. Zum einen der Ungar Eduard Reményi, mit dem er 1853 eine gemeinsame Konzerttournee durch Deutschland unternahm und der ihn mit seinem Repertoire zu den – deutlich später erschienenen – Ungarischen Tänzen inspirierte, der ihm überhaupt eine große Liebe zu dieser Volksmusik ins Herz pflanzte. Zum anderen Joseph Joachim, ebenfalls in Ungarn auf die Welt gekommen. Schon mit sieben Jahren hatte Joachim als Solist brilliert und sein Studium in Wien begonnen; fünf Jahre später wechselte er an das Leipziger Konservatorium; 1844 erweckte er bei einem Londoner Konzert Beethovens Violinkonzert aus jahrelangem Dornröschenschlaf. Als er im März 1848 mit dem Beethoven-Konzert in Hamburg gastierte, war im Publikum der 15jährige Brahms, welcher sich einige Jahre später des unvergesslichen Erlebnisses erinnerte: „Ich war gewiss Dein begeistertster Zuhörer. Es war eine Zeit, in der ich noch recht chaotisch schwärmte, und es mir gar nicht darauf ankam, Dich für Beethoven zu halten. Das Konzert hielt ich so immer für Dein Eignes.“ Zum ersten Mal persönlich begegnet – übrigens während der Tournee mit Reményi – waren sich Brahms und Joachim im Frühjahr 1853, es sollte der Beginn einer lebenslangen Freundschaft werden.

Doch musste der Geiger noch ein Vierteljahrhundert warten, bis er 1878 von dem in Pörtschach am Wörthersee weilenden Komponisten jene Nachrichten bekam, die er vermutlich schon lange herbeisehnte: Brahms hatte sich an die Komposition eines Violinkonzertes gemacht, schickte Skizzen zur Solostimme des ersten Satzes mit und schrieb dazu: „Ich wollte Dich natürlich bitten zu korrigieren …Nun bin ich zufrieden, wenn du ein Wort sagst, und vielleicht einige hineinschreibst: schwer, unbequem, unmöglich usw.“ Tatsächlich machte Joachim – sogar noch nach der Leipziger Uraufführung – zahlreiche Änderungsvorschläge. Manche davon akzeptierte Brahms, andere nicht.

Ursprünglich wollte Brahms dem Violinkonzert vier Sätze geben, was den ohnehin auffälligen sinfonischen Charakter noch stärker betont hätte. Doch ersetzte er schließlich die beiden Mittelsätze (man nimmt an, dass sie in das zeitgleich begonnene und 1881 vollendete Zweite Klavierkonzert Eingang fanden) durch ein von ihm selbst so bezeichnetes (Brahms‘ mitunter seltsamer Humor lässt grüßen) „armes Adagio“.

Wenn hier vom sinfonischer Charakter die Rede ist, meint dies das Selbstverständnis des Soloinstruments als gleichrangiger Teil des Ganzen, wie es schon der Beginn des ersten Satzes exemplarisch zeigt: Zwar brilliert die Violine bei ihrem Eintritt mit höchst virtuosem Figurenwerk; die Exposition der beiden Themen zuvor hat sie jedoch dem Orchester überlassen. Und „sinfonisch“ meint ebenso die Dichte, die Komplexität der thematischen Verarbeitung: Fortwährend wird moduliert und sequenziert, werden von größeren thematischen Bausteinen neue kleinere Motivteile abgespalten, die sich auf den Weg durch die Komposition machen und Spuren hinterlassen, bevor andere ihr Ziel erreicht haben. Kein Wunder, dass Brahms‘ Zeitgenossen sich bei aller Anerkennung doch eingestehen mussten, unmittelbar zugänglichere Musik zu kennen. Eduard Hanslick, die Brahms nahestehende Wiener Kritikerinstanz, bemühte sich denn auch um den Spagat zwischen Lob und Kritik: „Ein Werk von starkem, hohem Wuchs, dabei von jener ruhigen, echt männlichen Heiterkeit, die zu unserer Freude immer mehr Boden gewinnt im Gemüte des Komponisten … Manch herrliche Gedanken kommen nicht zur vollen Wirkung, weil sie zu rasch verschwinden oder zu dicht umrankt sind von kunstvollem Geflecht … Ein Musikstück von meisterhaft formender und verarbeitender Kunst, aber von etwas spröder Erfindung und gleichsam mit halbgespannten Segeln auslaufender Phantasie.“

Selbst Joseph Joachim, so heißt es, brauchte längere Zeit, um das Konzert liebzugewinnen. Bald aber trat es seinen Siegeszug durch die Konzertsäle an, und heute dürfte es wohl keinen Geiger von Rang und Namen geben, der es nicht im Repertoire hätte. In der Publikumsgunst ist vielleicht besonders das rauschhafte Finale gar nicht so weit entfernt von der Popularität der Ungarischen Tänze. Das Konzert steht seit langem an genau jenem Platz, den Hanslick schon 1879 behauptete und doch nicht zu erhoffen wagte: „Brahms‘ Violinkonzert darf wohl von heute ab das bedeutendste heißen, was seit dem Beethovenschen und Mendelsohnschen erschien; ob es auch in der allgemeinen Gunst mit jenen beiden jemals rivalisieren werde, möchte ich bezweifeln.“

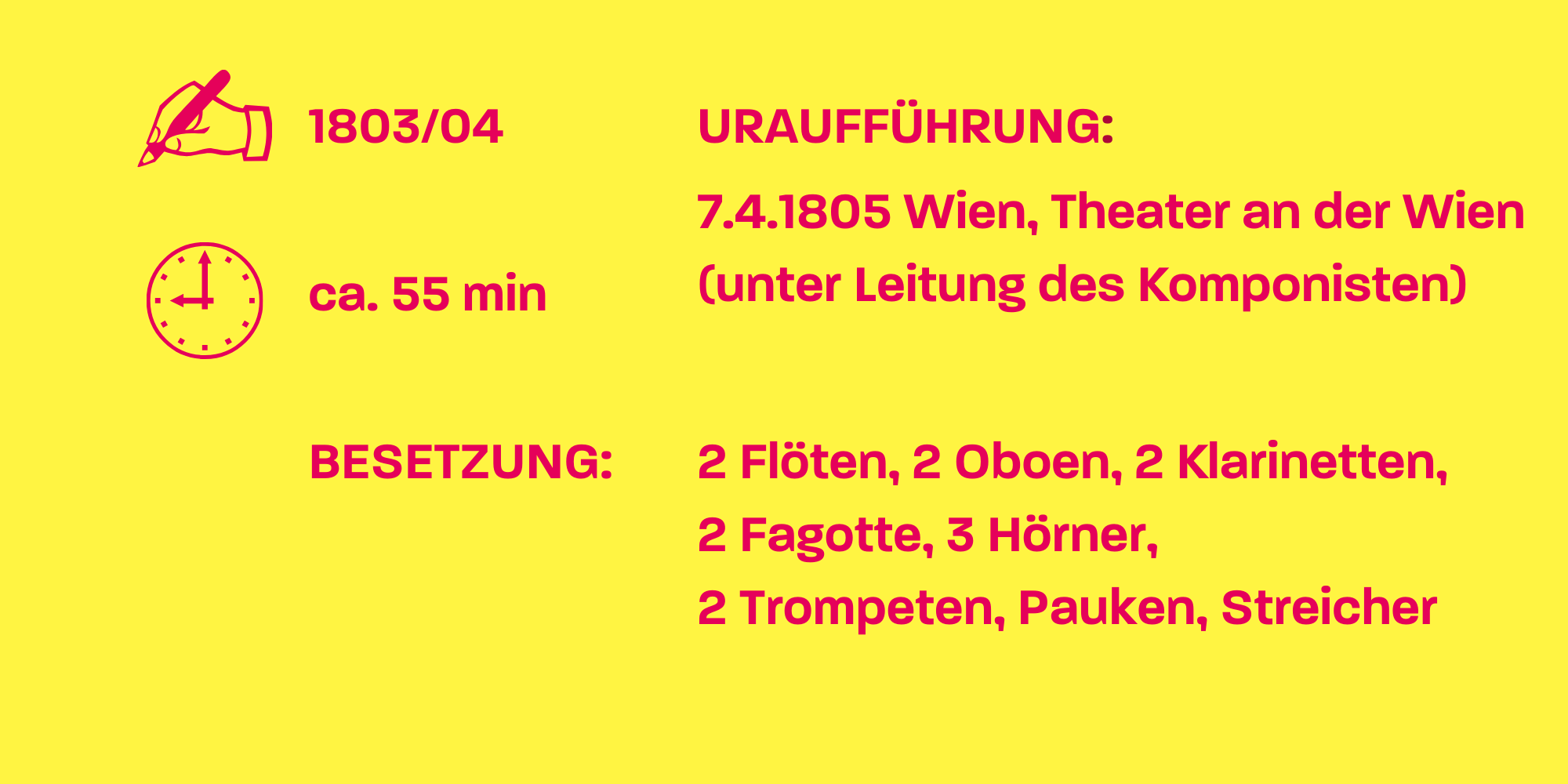

Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 („Eroica“)

Prinz Louis Ferdinand von Preußen war bei seinem Wien-Aufenthalt 1804 so begeistert von Beethovens neuer Sinfonie, dass er sie sich gleich ein zweites Mal vom Orchester hat vorspielen lassen (so weiß es zumindest die Überlieferung). Die Mehrheit des Uraufführungspublikums, das die Sinfonie, nachdem sie in mehreren Privataufführungen bereits im kleineren Kreise erklungen war, am 7.4.1805 über sich ergehen lassen musste, war froh, als das Werk endlich vorbei war. Der Grundtenor des gestressten Publikums nach den denkwürdigen ersten Aufführungen war stets: zu verworren, zu laut und – so immer wieder zu lesen – vor allem zu lang!

Die Irritationen der Zeitgenossen sind jedoch durchaus nachvollziehbar: Eine Sinfonie von über 50 Minuten Spieldauer hatte es vorher noch nicht gegeben (in seinen ersten beiden Sinfonien hatte Beethoven jeweils nur etwas weniger bzw. mehr als eine halbe Stunde für die vier Sätze benötigt …). Und auch in der Gestaltung des sinfonischen Kolosses mutete Beethoven den damaligen Zuhörern einiges zu: In die kompromisslose Tonsprache einer konsequenten motivisch-thematischen Arbeit, deren Verdichtung zum Teil in wilde Dissonanzenfelder mündete, musste sich der Hörer erst einmal einleben. Den vollstimmigen Orchestersatz bezeichnete der Rezensent des „Freimütigen“ dann auch schlicht als einen „Tumult der Instrumente“.

Die Hauptarbeit an der „Sinfonia eroica“ fällt wohl in die Jahre 1803/04, wobei erste Gedanken bereits während der Arbeit an der 2. Sinfonie zur Papier gebracht sein dürften. Auch nutzte der Komponist die ersten Aufführungen des neuen Werkes, um letzte Änderungen und „Retuschen“ anzubringen. Erst das Erscheinen des Erstdruckes (im Wiener Kunst- und Industrie-Kontor, Oktober 1806) bedeutete das vorläufige Ende der Arbeit an diesem Werk.

Die Beziehung der „Eroica“ zum Franzosenkaiser Napoleon Bonaparte sollte nicht überbewertet werden. Zwar hatte Beethoven eine Widmung dieses zudem sehr repräsentativen Werks an Napoleon erwogen – dies aber wohl vor allem aus pragmatischen Gründen, denn er spielte zu dieser Zeit ernsthaft mit dem Gedanken einer Übersiedlung nach Paris und hoffte, sich mit einer solchen Widmung einen gewissen Vorteil verschaffen zu können. Dann jedoch verkaufte Beethoven die Widmung und ein zeitweiliges alleiniges Nutzungsrecht der Sinfonie an den Fürsten Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz, einen seiner wichtigsten Förderer und Mäzene, und aus der beabsichtigten Widmung wurde ein „geschrieben auf Napoleon“. („Intitulata Bonaparte“ benannte es die von Beethoven korrigierte und autorisierte Partiturabschrift, bevor der Komponist mit einem dicken Radiergummi die Spuren dieser Erinnerung zu tilgen versuchte.)

Die musikalische Sprache der „Eroica“ führt den aufmerksamen Zuhörer jedoch auf eine andere Spur: Dem Finale der Sinfonie liegt ein Kontretanz zugrunde, der bereits im Finale des Balletts „Die Geschöpfe des Prometheus“ prominent eingesetzt worden war (und den Beethoven kurz zuvor in einem außerordentlichen Klaviervariationen-Zyklus bearbeitet hatte). Dieses Schlussbild trägt keine eigentliche Handlung mehr, sondern vereint Tänzerinnen und Tänzer zu einem festlichen Tableau.

In einer 1994 erstmals veröffentlichen Werkeinführung demontiert Egon Voss das traditionelle Bild einer „heroischen“ Sinfonie geradezu, indem er für die Musik – ausgehend von Beethovens „Prometheus“-Ballett – einen Zug ins Heitere, ja Spielerische benennt, zumindest für die Sätze 1, 3 und 4. Zunächst sei der Grundton eher gelöst, wenn auch Beethoven gerade im 1. und 4. Satz die Konflikte schnell zuspitzt und zum „Tumult der Instrumente“ eskalieren lässt.

Beethovens Kompositionstechnik der motivisch-thematischen Eskalation sprengt auch die Dimensionen der Einzelsätze: Der 1. Satz umfasst allein 692 Takte! Dessen Durchführung ist in Länge und Gewicht in entscheidender Weise aufgewertet, und nach der Reprise folgt eine Coda, die mehr den Charakter einer zweiten Durchführung trägt. Auch der berühmte Trauermarsch als 2. Satz belässt es nicht bei einem einfachen Wechsel von Moll und Dur, mit dem die Tradition ausgekommen wäre, sondern führt die Wiederholung des Minore-Teils als konfliktbehaftetes Fugato weiter. Dem Scherzo liegt eine Bewegung aus Elementarteilchen zugrunde, die erst nach einigen Takten eine gewisse melodische Kontur erhalten. Erst das von den drei Hörnern geschmetterte Trio verleiht dem Hörer das Gefühl einer gewissen Stabilität – zumindest bis zum freien Da Capo des Scherzos.

Die größte Herausforderung an den Hörer in Vergangenheit und Gegenwart stellt jedoch das Finale in seiner freizügigen Verbindung von Variationensatz und Rondo dar. Wie bereits in den Klaviervariationen op. 35 vorexerziert, beginnt der Satz nicht mit der Exposition des „Themas“, sondern nach lautstarkem Generalauftakt mit der Vorstellung einer lapidaren Basslinie, die erst nach mehreren Durchläufen (in denen die Basslinie mit neuen Gestalten angereichert wird) als strukturelle Basis des Kontretanz-Themas enthüllt wird. Es folgen Variationen, denen mehr ein gewisser Durchführungscharakter zu eigen ist und die zuweilen in Fugato-Entwicklungen münden. Zwischendurch meint man sogar einen Geschwindmarsch der französischen Revolutionsheere zu hören! Ein längeres Innehalten (Poco Andante ab Takt 348) wirkt wie ein Atemholen vor der Schlussstretta (Presto, ab Takt 431), deren nicht enden wollende Akkordschläge in den Hörern der ersten Aufführungen den Eindruck eines „zu lang“ und „zu laut“ sicherlich noch vertieften …

Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.

1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.

Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Mit Beginn der Saison 2023/24 ist Joana Mallwitz Chefdirigentin und Künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin.

Spätestens seit ihrem umjubelten Debüt bei den Salzburger Festspielen 2020 mit Mozarts „Così fan tutte“ zählt Joana Mallwitz zu den herausragenden Dirigent*innenpersönlichkeiten ihrer Generation. Ab 2018 als Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg tätig, wurde sie 2019 als „Dirigentin des Jahres“ ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren war sie an der Nationale Opera Amsterdam, dem Opera House Covent Garden, an der Bayerischen Staatsoper, der Oper Frankfurt, der Royal Danish Opera, der Norwegischen Nationaloper Oslo und der Oper Zürich zu Gast.

Konzertengagements führten sie zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, HR- und SWR-Sinfonieorchester, den Dresdner Philharmonikern, dem Philharmonia Orchestra London, den Münchner Philharmonikern, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem Orchestre National de France, dem Orchestre de Paris und den Göteborger Symphonikern sowie als Porträtkünstlerin zum Wiener Musikverein.

Nach ihrem langjährigen Engagement als Kapellmeisterin am Theater Heidelberg trat Mallwitz zur Spielzeit 2014/2015 als jüngste Generalmusikdirektorin Europas ihr erstes Leitungsamt am Theater Erfurt an. Dort rief sie die Orchester-Akademie des Philharmonischen Orchesters ins Leben und begründete das Composer in Residence-Programm „Erfurts Neue Noten“. Ihre ebenfalls in dieser Zeit konzipierten „Expeditionskonzerte“ wurden auch am Staatstheater Nürnberg und als Online-Format ein durchschlagender Erfolg.

In Hildesheim geboren, studierte Joana Mallwitz an der Hochschule für Musik und Theater Hannover Dirigieren bei Martin Brauß und Eiji Oue sowie Klavier bei Karl-Heinz Kämmerling und Bernd Goetzke.

Joana Mallwitz ist Trägerin des Bayerischen Verfassungsordens. Im Oktober 2023 wurde sie für ihre Leistungen im Bereich der Vermittlung klassischer Musik mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Sie lebt mit Mann und Sohn in Berlin.

Augustin Hadelich, in dieser Saison Artist in Residence des Konzerthauses Berlin, hat sich als einer der großen Geiger seiner Generation etabliert. Neben seinen umfassenden Konzertaktivitäten in Nordamerika trat er weltweit mit namhaften Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, London Philharmonic Orchestra, Concertgebouworkest, Orchestre National de France, Orquesta y Coro Nacionales de España und der Academy of St Martin in the Fields auf. Engagements in Fernost führten ihn zum Hong Kong Philharmonic Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra und NHK Symphony Orchestra. Sein Debüt bei den BBC Proms gab er 2016, bei den Salzburger Festspielen debütierte er 2018, beim Verbier Festival 2021. In der Spielzeit 2022/23 war Augustin Hadelich Artist in Residence des WDR Sinfonieorchesters.

Hadelichs Aufnahmekatalog umfasst weite Teile der Violinliteratur. 2016 wurde er für seine Aufnahme des Violinkonzerts „L‘Arbre des songes“ von Dutilleux mit einem GRAMMY Award ausgezeichnet. Für seine Aufnahme „Bohemian Tales“ mit Dvořáks Violinkonzert, eingespielt mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, erhielt er 2021 einen Opus Klassik Award. In seiner jüngsten Einspielung „Recuerdos“ widmet er sich gemeinsam mit dem WDR Sinfonieorchester Werken von Britten, Prokofjew und Sarasate.

Augustin Hadelich, heute amerikanischer und deutscher Staatsbürger, wurde 1984 als Sohn deutscher Eltern in Italien geboren. Er studierte bei Joel Smirnoff an der New Yorker Juilliard School. 2006 gewann er den Internationalen Violinwettbewerb in Indianapolis. Weitere Auszeichnungen folgten: 2009 in New York der „Avery Fisher Career Grant“, 2011 Fellowship des Borletti‐Buitoni Trust. 2017 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der University of Exeter (UK) verliehen. Das Fachmagazin „Musical America“ wählte ihn 2018 zum „Instrumentalist of the Year“. 2021 wurde Augustin Hadelich in den Lehrkörper der Yale School of Music berufen. Er spielt auf einer Violine von Giuseppe Guarneri del Gesù aus dem Jahr 1744, bekannt als „Leduc, ex Szeryng“, einer Leihgabe des Tarisio Trusts.

Einmal nicht am Pult im Großen Saal, sondern mit uns in unserem enorm langsamen Aufzug Süd - hier weiterlesen

Einmal nicht am Pult im Großen Saal, sondern mit uns in unserem enorm langsamen Aufzug Süd - hier weiterlesen