20.00 Uhr

Weihnachtskonzert des Georg-Friedrich-Händel-Gymnasiums

Konzerthausorchester Berlin

Joana Mallwitz Dirigentin

Nicolas Altstaedt Violoncello

Michail Glinka (1804–1857)

Ouvertüre zur Oper „Ruslan und Ludmila“

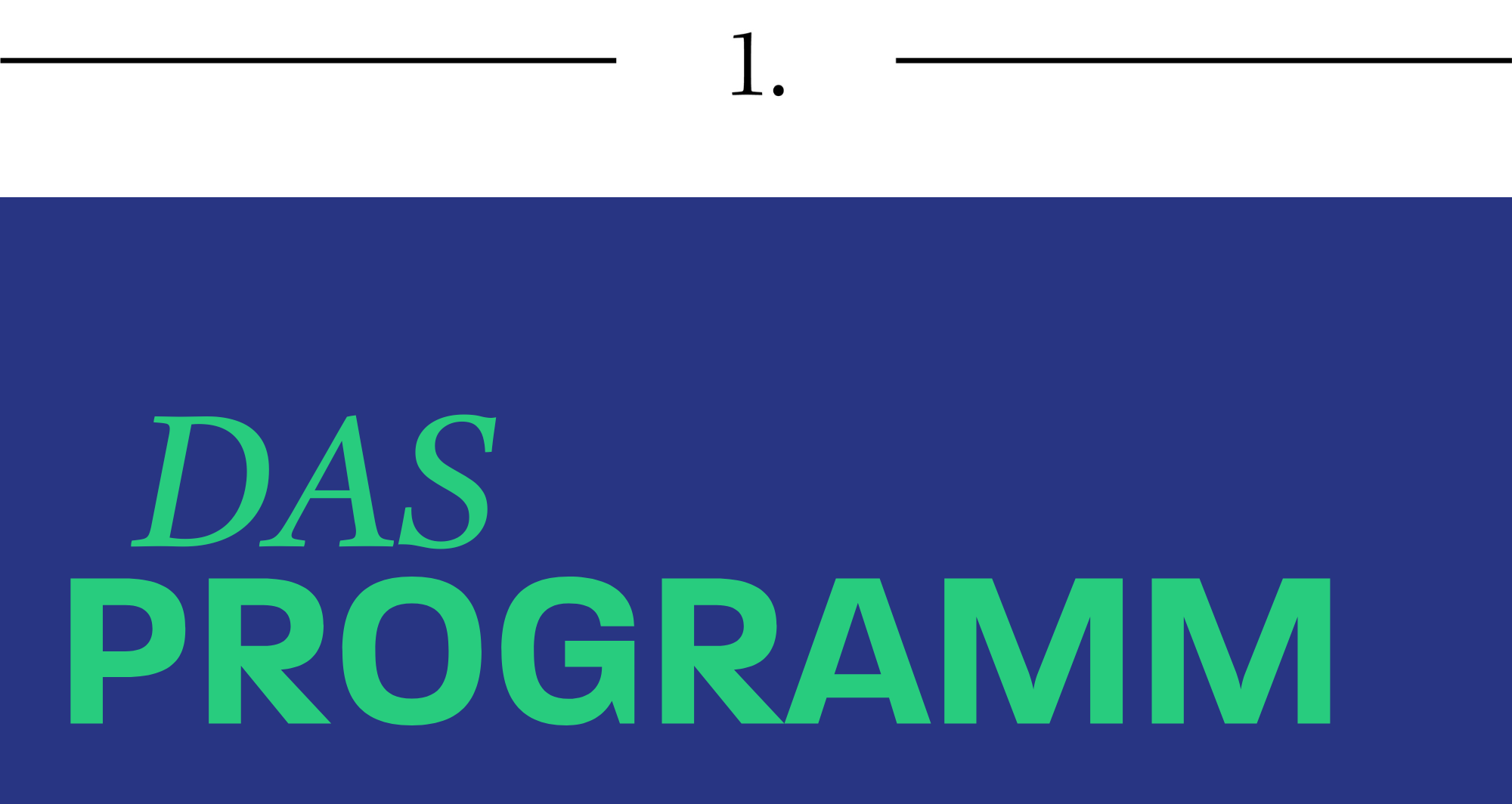

Antonín Dvořák (1841–1904)

„Karneval“ op. 92

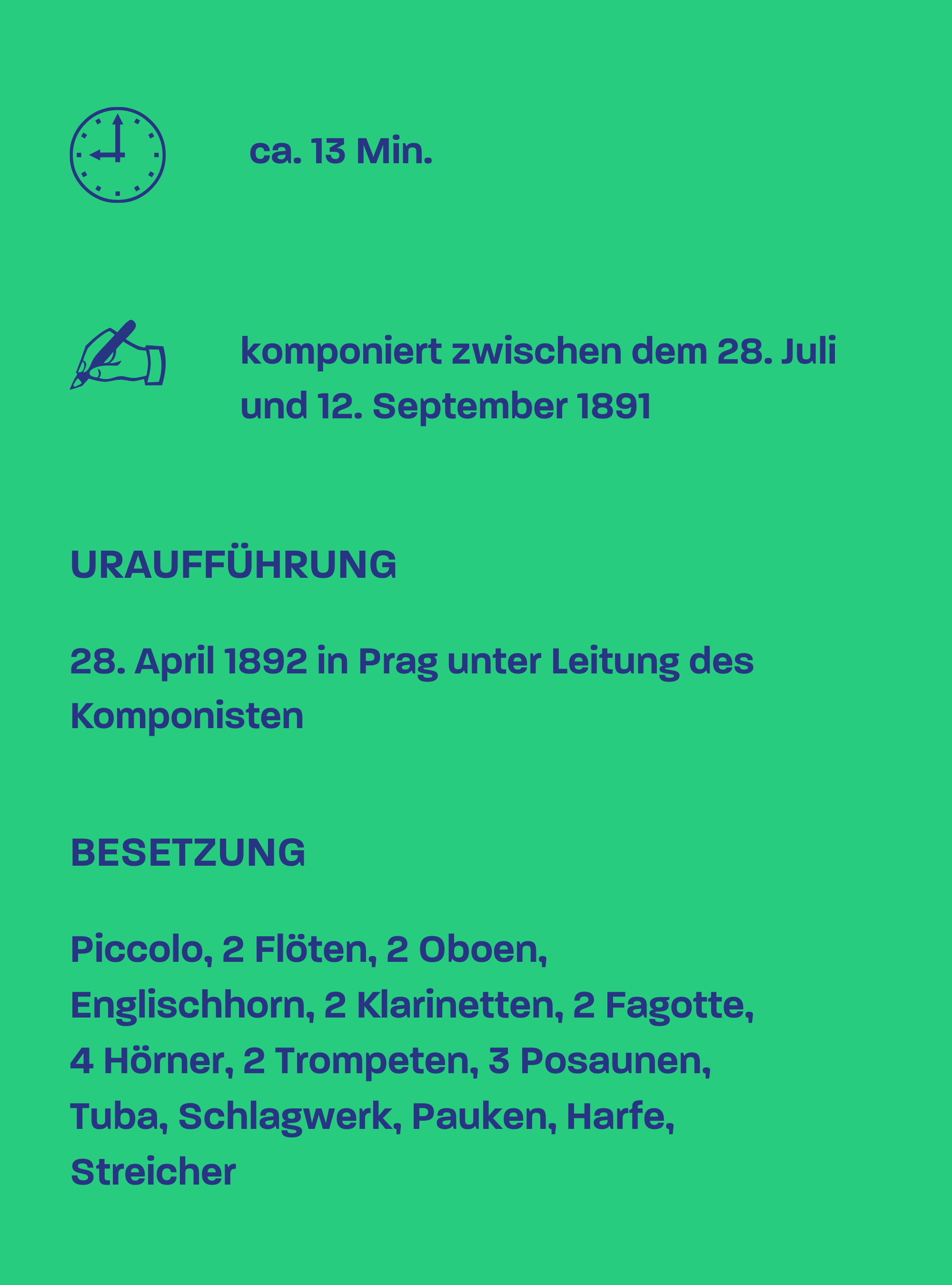

Friedrich Gulda (1930–2000)

Konzert für Violoncello und Blasorchester

Ouverture – Idylle – Cadenza – Menuett – Finale alle marcia

PAUSE

Johann Strauß(Sohn) (1825–1899)

Ouvertüre zur Operette „Die Fledermaus“

Pietro Mascagni (1863–1945)

Intermezzo sinfonico aus der Oper „Cavalleria rusticana“

Ottorino Respighi (1879–1936)

„Feste Romane“ – Poema sinfonico

Circenses (Zirkusspiele)

Il Giubilo (Das Jubeljahr)

L’ottobrata (Oktoberfest)

La Befana (Dreikönigsnacht)

der Applaus

Ob im Jazzkeller, beim Open Air oder in einem der Konzerthäuser der Welt: Spätestens am Schluss einer musikalischen Darbietung wird applaudiert. Zwar werden die Musiker:innen schon bei ihrem ersten Auftritt vom Auditorium freundlich empfangen, doch erst am Ende handelt es sich beim Händeklatschen um eine Beifallsbekundung für die künstlerische Darbietung, die auch noch durch Bravorufe, Pfiffe, Johlen und Trampeln (sogar in einem sinfonischen Konzert!) gesteigert werden kann. Oftmals gewinnt man den Eindruck, als lösten sich hier Anspannung und Konzentration in körperlicher Aktivität. Und Sie haben es vielleicht schon selbst bemerkt: Nicht erst durch rhythmisches Klatschen fühlen sich die Interpreten zu einem einzelnen Dacapo oder gar zu mehreren Zugaben aufgefordert – in der Regel sind diese Encores natürlich längst eingeübt und abrufbereit. Buh-Rufe oder andere schmähende Äußerungen des Missfallens (wie etwa das früher gefürchtete Zischen) sind selten geworden und begegnen allenfalls noch bei Opernpremieren.

Wie auch in anderen Bereichen des Lebens gibt es beim Applaus Gewohnheiten und Traditionen. So wird in einem Sinfoniekonzert (möglichst!) nicht zwischen den einzelnen Sätzen eines Werkes geklatscht, und bei einem Liederabend ist oftmals der Gliederung auf dem Programmzettel zu entnehmen, wo ein gedanklicher Einschnitt vorgesehen ist. In der Oper und beim Popkonzert wird hingegen nach jeder Nummer applaudiert – manchmal auch dann, wenn der Vortrag noch nicht ganz beendet ist. Noch unmittelbarer reagieren Musiker und Publikum beim Jazz aufeinander: Hier wird jedes Solo mit Beifall beantwortet – ein Usus, der übrigens schon für das Jahr 1816 belegt ist, als an Jazzmusik noch lange nicht zu denken war. In diesem Fall spielte der Geiger und Komponist Louis Spohr in der Mailänder Scala sein eigenes Violinkonzert a-Moll op. 47 „in modo di scena cantante“ (in Form einer Gesangsszene), wobei die Orchesterpassagen im Applaus für den Solisten untergingen. Jedenfalls bemerkte Spohr später selbst: „Dieser lärmende Beifall, so erfreulich und aufmunternd er auch für den Solospieler ist, bleibt doch für den Komponisten ein gewaltiges Ärgernis.“

Dieser offenbar weitverbreiteten Praxis versuchte man etwa zur gleichen Zeit im akademisch geprägten Heidelberg Einhalt zu gebieten. Im Regelwerk des 1807 gegründeten Musik-Casinos galten für Musikveranstaltungen strenge Regeln: „Es wird Stille empfohlen, alles Applaudieren verboten und ihre Dauer [die der Veranstaltung] von ½ 6 bis 9 Uhr bestimmt. Wenigstens hört dann die Musik auf.“ – Aber, Hand aufs Herz: Wollen Sie am heutigen Abend dem Konzerthausorchester in Berlin mit solch puristischer Strenge begegnen?

Ouvertüre zu „Ruslan und Ludmila“

Obwohl die vollständige Oper kaum bekannt ist und nur selten inszeniert wird, so gehört doch die erst während der Proben zur Uraufführung geschriebene Ouvertüre zu „Ruslan und Ludmila“ nicht nur zu den bekanntesten Werken von Michail Glinka, sondern auch zu den virtuosesten Vorspielen überhaupt. Das in den Streichern rasende Unisono und das schmissige Hauptthema führen zu einer fünf Akte umfassenden Geschichte aus Liebe, Zauber, Eifersucht und Hass. Das Libretto geht auf eine Dichtung von Alexander Puschkin (1799–1837) zurück, der selbst in einem aus Eifersucht angesetzten Duell tödlich verwundet wurde. Mit ihm verlor Russland seinen ersten großen Dichter, dessen Werke noch für Jahrzehnte die nationale Literatur prägen sollten. Dies hatte auch Glinka so empfunden, der nun auf andere Autoren ausweichen musste. Dass er ästhetisch wie Puschkin fühlte und seiner Heimat, Land und Leuten etwas vollkommen Neues schaffen wollte, geht aus einem Brief von 1834 hervor: „Es scheint mir, dass ich fähig sei, unserem Theater ein Werk zu geben […] bei dem das Sujet auf jeden Fall ein völlig nationales sein wird. Aber nicht nur das Sujet, auch die Musik. Ich will, dass meine Landsleute sich im Theater wie zu Hause fühlen.“

Karneval op. 92

Ganz im Schatten der letzten Sinfonien stehen im späten Schaffen von Antonín Dvořák die gewissermaßen en bloc entstandenen späten Konzert-Ouvertüren (1891/92) und Sinfonischen Dichtungen (1896/97). Sind letzteren märchenhafte Balladen von Karel Jaromír Erben (1811–1870) zugrunde gelegt, so handelt es sich bei den insgesamt drei Ouvertüren um einen Markstein auf Dvořáks Weg hin zu einer Poetisierung des eigenen Schaffens. „Diese drei Ouvertüren bilden einen Zyklus und haben den Titel Natur, Leben und Liebe“, bemerkte der Komponist gegenüber seinem Verleger – und veränderte nach der Uraufführung der drei Werke am 28. April 1892 im Prager Rudolfinum die ursprünglichen Titel für den Druck in konkretere, griffigere Metaphern: „In der Natur“ op. 91, „Karneval“ op. 92 und „Othello“ op. 93. Obwohl motivisch miteinander verbunden, führen seither die drei Werke im Konzertbetrieb ein eigenständiges Leben; darüber hinaus findet sich in mancher Passage der programmatisch gedachten Ouvertüren ein für Dvořáks musikalische Sprache deutlich veränderter Tonfall. Bereits Eduard Hanslick hatte dies anlässlich der Wiener Erstaufführung bemerkt und schrieb in seiner Rezension: „Im ‚Karneval‘ und der ‚Frühlings-Ouvertüre‘ [In der Natur] ist Dvořák er selbst, im ‚Othello‘ trägt er eine Maske, die bald an Liszt, bald an Wagner erinnert.“

Konzert für Violoncello und Blasorchester

Er zählt zu den ganz großen Pianisten des 20. Jahrhunderts. Weniger bekannt ist heute, dass Friedrich Gulda auch komponierte, sich musikpolitisch engagierte, maskiert als Albert Golowin dem „modernen Wienerlied“ verpflichtet war und darüber hinaus den Finger unbequem in so manche Wunde legte. Legendär sind seine Mozart- und Beethoven-Interpretationen wie auch seine Auftritte in Jazzclubs – zu einer Zeit, in der solch eigenständige Grenzgänger zwischen den Stilen eher kritisch beargwöhnt als öffentlich gefeiert wurden. Und so galt er in der damals kulturell allzu biederen Welt als ein Enfant terrible des Musikbetriebs, weil er sich nicht festlegen lassen wollte, weil er neuen, kritisch reflektierenden musikalischen Entwicklungen wie der historischen Aufführungpraxis offen gegenüberstand, und weil er öffentlich auch gegen „Kollegen“ Stellung bezog. Gulda kultivierte seine Außenseiterposition nicht – bis heute wirkt seine 1990 erschienene Autobiographie authentisch und in vielen Aspekten aktuell.

Der Cellist. Gemälde von Amedeo Modigliani, 1909

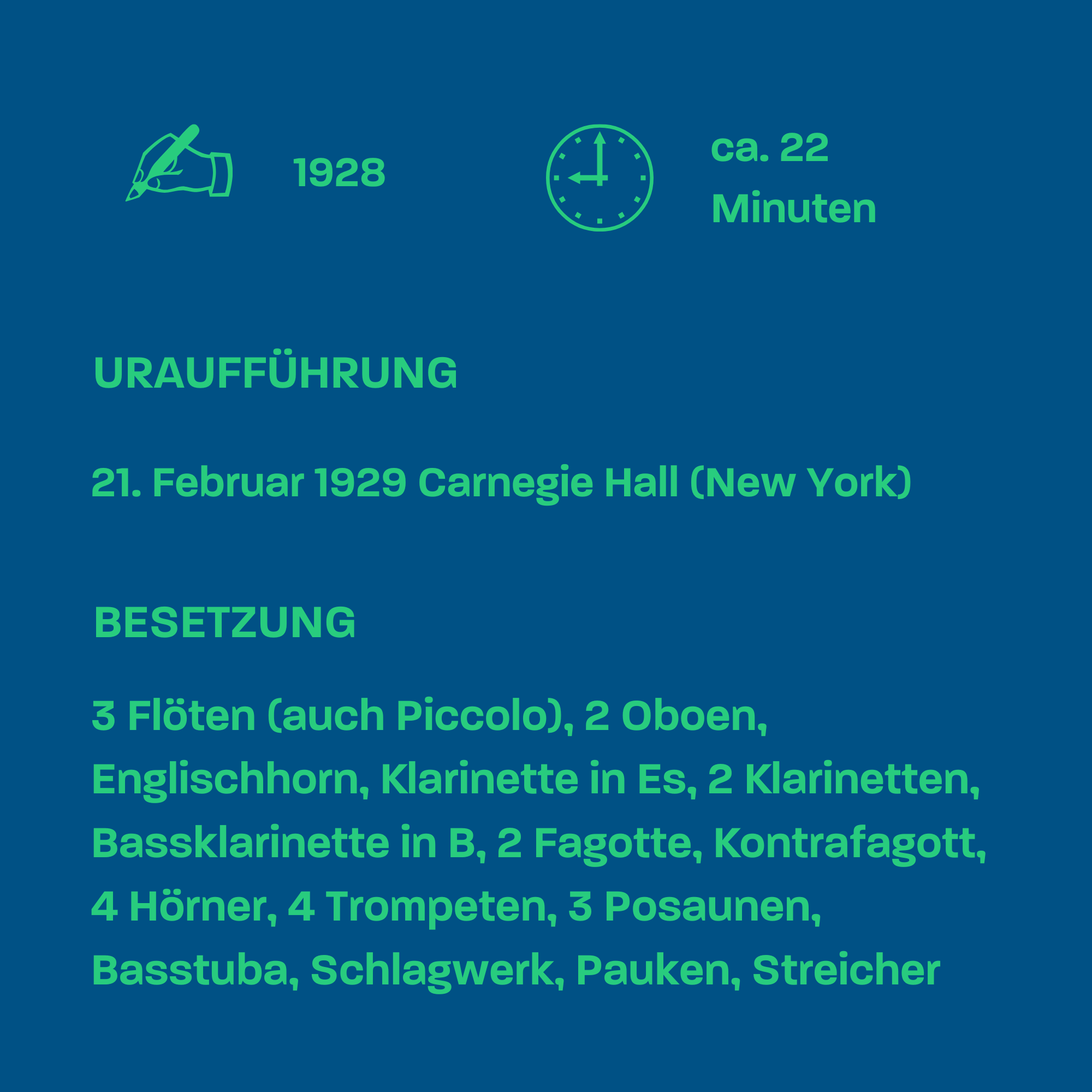

Bei dem Konzert für Violoncello und Blasorchester aus dem Jahre 1980 handelt es sich um die wohl bekannteste Komposition von Friedrich Gulda – ein Werk, das in gleich mehrfacher Weise Musik und Musikgeschichte lustvoll bricht und kommentiert: Einer Ouvertüre, in der sich moderner Rockrhythmus und mozarteske Harmoniemusik gegenseitig kontrapunktieren, folgt eine „Idylle“, die mit ihren Hörnerklängen an Carl Maria von Webers romantischen „Freischütz“ erinnert, einer sprechenden „Cadenza“ im Solopart (zwischen Anklängen an den spanischen Fandango und Beethovens Neunte) ein antikisierendes, neoklassizistisches Menuett, bis im Finale ein ironischer „Festzeltmarsch“ angestimmt wird. Heinrich Schiff (1951–2012), der unter der Leitung des Komponisten den Solopart in der Uraufführung spielte, verfasste zu dem Werk einen sehr ernst gehaltenen, technisch erklärenden Kommentar, der für das damalige Auditorium erst gar nicht den Gedanken einer Parodie oder Persiflage aufkommen lassen sollte. Dabei war Schiff Opfer des Komponisten geworden, der trotz mehrfachen Insistierens Beethovens Cellosonaten partout nicht mit ihm spielen wollte. Gulda erinnert sich: „Trotzdem hat er versucht mich umzustimmen, indem er mich bat, ‚na, dann schreib’ wenigstens was für mich!‘ Und da hat er angenommen oder gehofft, dass ich irgend etwas zusammenschreibe, was einmal aufgeführt wird, das niemand hören will. […] Bei mir wollte er das so machen: Da spiel’ ich halt diesen Scheißdreck, diese Gulda-Komposition, und dafür spielt dann der Gulda mit mir Beethoven-Sonaten. Das war seine Kalkulation, um mich günstig zu stimmen. Und die Tatsache, dass ich ihm ein riesiges Erfolgsstück geschrieben habe, hat groteskerweise seine Pläne durchkreuzt.“

Ouvertüre zur „Fledermaus“

Als Geburtsstunde der Operette gilt gemeinhin die Eröffnung von Jacques Offenbachs Theater Bouffes-Parisiens am 5. Juli 1855. Übersehen wird dabei gerne, dass der Begriff „Operette“ schon während des 18. Jahrhunderts im Umlauf war – wenn auch zumeist für deutsche Übersetzungen und Bearbeitungen der italienischen Opera buffa, des französischen Vaudeville oder der Opéra comique. Offenbachs Erfolgsprojekt in Paris beruhte auf einer gelungenen Melange aus volkstümlicher Melodik, leichtem Tonfall und unkomplizierten Formen und Ballett-Einlagen. Sogenannte Charaktertänze gehörten auch später noch dazu – und je nach Herkunft des Komponisten auf ganz spezielle Weise, so der Cancan (Offenbach), der Wiener Walzer (Strauß) oder der Csárdás (Kálmán). Der weit über Wien ausstrahlenden Popularität von Johann Strauß als „Walzerkönig“ ist es jedenfalls zu verdanken, dass bereits seine erste Operette „Indigo und die vierzig Räuber“ (1871) mit Spannung erwartet wurde. Damit zeichnete sich zugleich ein Wandel in der Bewertung des vermeintlich so leichten Genres ab: So wie Strauß den Wiener Walzer kompositorisch adelte, so erlangte die als austauschbare Tagesproduktion geltende Operette (allein zwischen 1858 und 1871 erlebte die Donaumetropole nicht weniger als 200 Premieren) durch ihn plötzlich „Charakter“ und Geltung. Zum ökonomischen Erfolgsdruck einer Bühnenproduktion kam nun auch die Verpflichtung zur textlichen und musikalischen Qualität, wie sie 1874 in der „Fledermaus“ geradezu beispielhaft zelebriert wurde.

Intermezzo sinfonico

Auch wenn die Melodie kantabel fließt, handelt es sich bei Pietro Mascagnis Intermezzo sinfonico um einen maximalen Kontrast zur heiteren und mit bissiger Satire angereicherten Welt der „Fledermaus“. Schon im 17. Jahrhundert war man in der italienischen Oper um eine „Verisimilitudine“ bemüht, was sich als „eine gewisse Realitätsnähe“ übersetzen lässt: Die singenden Protagonisten sollten nicht gar zu künstlich erscheinen, sondern echtes Empfinden abbilden. In der romantischen Oper des 19. Jahrhunderts wurde dies zum Leitgedanken – man denke etwa an Webers „Freischütz“ oder an Wagners „Tristan und Isolde“, wo geradezu in Zeitlupe gestorben wird. Fast filmische Qualitäten bekam die Oper dann im sogenannten „Verismo“, der naturalistischen, oft drastischen Darstellung der Gefühlswelt des „einfachen Volkes“. Als eines der ersten Werke dieser Richtung gilt Pietro Mascagnis tragisches Drama „Cavalleria rusticana“ (1890); das Intermezzo sinfonico spiegelt zugleich die Stimmung des Osterfestes und die tödliche Drohung.

Feste Romane

Im Bereich der Sinfonischen Dichtung haben vor allem jene Komponisten in Respighis musikalischer Sprache einen erkennbaren Abdruck hinterlassen, die bis heute die Spielpläne und Programme nördlich der Alpen bestimmen – vor allem Richard Wagner und Richard Strauss. Dies gilt zunächst für seine ambitionierte „Sinfonia drammatica“ (1914). Das fast einstündige Werk, in dem sich ein Teil des bei Rimski-Korsakow erworbenen russischen Erbes spiegelt und mit dem sich Respighi als Komponist reiner Instrumentalmusik zu positionieren suchte (er bezeichnete das Werk als eine „Herkulesarbeit“), erlangte jedoch nicht den erhofften Erfolg. Dieser gelang erst mit der so genannten „Römischen Trilogie“, wenngleich die drei Kompositionen ohne inneren Zusammenhang zu ganz unterschiedlichen Zeiten entstanden: „Fontane di Roma“ (1914/16), „Pini di Roma“ (1923/24) und schließlich „Feste romane“ (1928). Ein wesentlicher Unterschied zu dem gängigen Bild einer Sinfonischen Dichtung besteht darin, dass sie nicht auf einer literarischen Vorlage beruhen, die „nacherzählt“ wird, sondern ein bildhaftes Tableau darstellen. Für die „Fontane di Roma“ wählte Respighi etwa einzelne Brunnen mit der dazugehörigen Umgebung aus, in „Pini di Roma“ ordnete er den verschiedenen Zeitaltern einzelne Plätze zu, in „Feste romane“ wird das Treiben weltlicher und geistlicher Feiern seit der Antike abgebildet. – In allen Fällen dieser klanglichen Visualisierung wähnt sich der Zuhörer jeweils „an Ort und Stelle“, zugleich versuchte Respighi durch die nahtlose Verbindung der einzelnen Sätze ein größeres Ganzes zu schaffen. Ohne konkret an die Gattung Sinfonie und die mit ihr verbundene Formensprache anzuknüpfen, gab er den gegensätzlichen Charakterstücken durch fließende Übergänge äußeren Halt – ein vergleichsweise einfaches und damals dennoch neuartiges Verfahren.

Die Römer der Verfallszeit. Gemälde von Thomas Couture, 1847

Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.

1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.

Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Seit der Saison 2023/24 ist Joana Mallwitz Chefdirigentin und Künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin.

Spätestens seit ihrem umjubelten Debüt bei den Salzburger Festspielen 2020 mit Mozarts „Cosi fan tutte“ zählt Joana Mallwitz zu den herausragenden Dirigent*innenpersönlichkeiten ihrer Generation. Ab 2018 als Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg tätig, wurde sie 2019 als „Dirigentin des Jahres“ ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren war sie an der Nationale Opera Amsterdam, dem Opera House Covent Garden, an der Bayerischen Staatsoper, der Oper Frankfurt, der Royal Danish Opera, der Norwegischen Nationaloper Oslo und der Oper Zürich zu Gast.

Konzertengagements führten sie zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, HR- und SWR-Sinfonieorchester, den Dresdner Philharmonikern, dem Philharmonia Orchestra London, den Münchner Philharmonikern, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem Orchestre National de France, dem Orchestre de Paris und den Göteborger Symphonikern und als Porträtkünstlerin zum Wiener Musikverein.

Nach ihrem langjährigen Engagement als Kapellmeisterin am Theater Heidelberg trat Mallwitz zur Spielzeit 2014/2015 als jüngste Generalmusikdirektorin Europas ihr erstes Leitungsamt am Theater Erfurt an. Dort rief sie die Orchester-Akademie des Philharmonischen Orchesters ins Leben und begründete das Composer in Residence-Programm „Erfurts Neue Noten“. Ihre ebenfalls in dieser Zeit konzipierten „Expeditionskonzerte“ wurden auch am Staatstheater Nürnberg und als Online-Format ein durchschlagender Erfolg.

In Hildesheim geboren, studierte Joana Mallwitz an der Hochschule für Musik und Theater Hannover Dirigieren bei Martin Brauß und Eiji Oue sowie Klavier bei Karl-Heinz Kämmerling und Bernd Goetzke.

Joana Mallwitz ist Trägerin des Bayerischen Verfassungsordens und des Bundesverdienstkreuzes. Sie lebt mit Mann und Sohn in Berlin.

In ihrer Debütsaison 2023/24 nahm Joana Mallwitz mit dem Konzerthausorchester Berlin Werke von Kurt Weill auf. Sie erschienen vor kurzem bei Deutsche Grammophon, wo die Chefdirigentin Exklusivkünstlerin ist. Im Frühsommer 2024 kam „Momentum“, ein Dokumentarfilm von Günter Atteln über ihren Weg ans Konzerthaus Berlin, in die Kinos.

Der deutsch-französische Cellist führt als Solist, Dirigent und künstlerischer Leiter ein Repertoire von der Alten Musik bis hin zur zeitgenössischen Musik auf. Zu den Höhepunkten der Saison 2024/25 gehören Debüts beim Royal Concertgebouw Orchestra (Pintscher), der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen (Adès) und dem Swedish Radio Symphony Orchestra (Emelyanychev). Altstaedt arbeitet mehrmals in der Saison als Artist in Focus mit dem Münchener Kammerorchester zusammen.

Seit seinem Debüt mit den Wiener Philharmonikern und Gustavo Dudamel beim Lucerne Festival gab er Gastspiele bei namhaften Orchestern in Europa, Skandinavien, Japan, den USA und in Australien.

Altstaedt spielt regelmäßig auf historischen Instrumenten mit Ensembles wie Il Giardino Armonico mit Giovanni Antonini, B'Rock mit René Jacobs, Orchestre des Champs-Elysées (Phillippe Herreweghe) und Arcangelo (Jonathan Cohen). Gemeinsame Auftritte mit Komponisten wie Thomas Adès, Jörg Widmann, Thomas Larcher, Fazıl Say und Sofia Gubaidulina festigen seinen Ruf als herausragender Interpret zeitgenössischer Musik. Wolfgang Rihm, Sebastian Fagerlund, Erkki-Sven Tüür, Marton Illés und Helena Winkelman haben in letzter Zeit Werke für ihn geschrieben. Neue Konzerte von Liza Lim und Malika Kishino sowie ein neues Werk für Cello und Chor von Raquel García-Tomás werden in dieser Saison uraufgeführt.

2012 trat Altstaedt die Nachfolge von Gidon Kremer als künstlerischer Leiter des Kammermusikfestivals Lockenhaus an, von 2014 bis 2021 folgte er Ádám Fischer in dieser Position bei der Haydn-Philharmonie im Schloss Ésterházy und unternahm mit dem Orchester Tourneen nach Japan und China. Als Kammermusiker arbeitet er unter anderem mit Janine Jansen, Vilde Frang, Pekka Kuusisto, Lawrence Power, Antoine Tamestit, Alexander Lonquich, Mao Fujita, Maxim Emelyanychev, Fazıl Say, Jean Rondeau, Thomas Dunford, dem Quatuor Ébène und dem Belcea Quartett zusammen, und er tritt bei den großen Festivals auf.

Seine jüngste Aufnahme vom Lockenhaus Festival wurde mit dem BBC Music Magazine 2020 Chamber Award und dem Gramophone Classical Music Award 2020 ausgezeichnet. Altstaedt erhielt 2010 den Credit Suisse Award, 2015 den Beethovenring Bonn und 2018 den Musikpreis der Stadt Duisburg und war 2010 bis 2012 BBC New Generation Artist.

Willkommen an der Kurt-Sanderling-Akademie

Hier weiterlesen

Hier weiterlesen