13.00 Uhr

Führung durch das Konzerthaus Berlin

Konzerthausorchester Berlin

Iván Fischer Dirigent

Augustin Hadelich Violine

Programm

Antonín Dvořák (1841–1904)

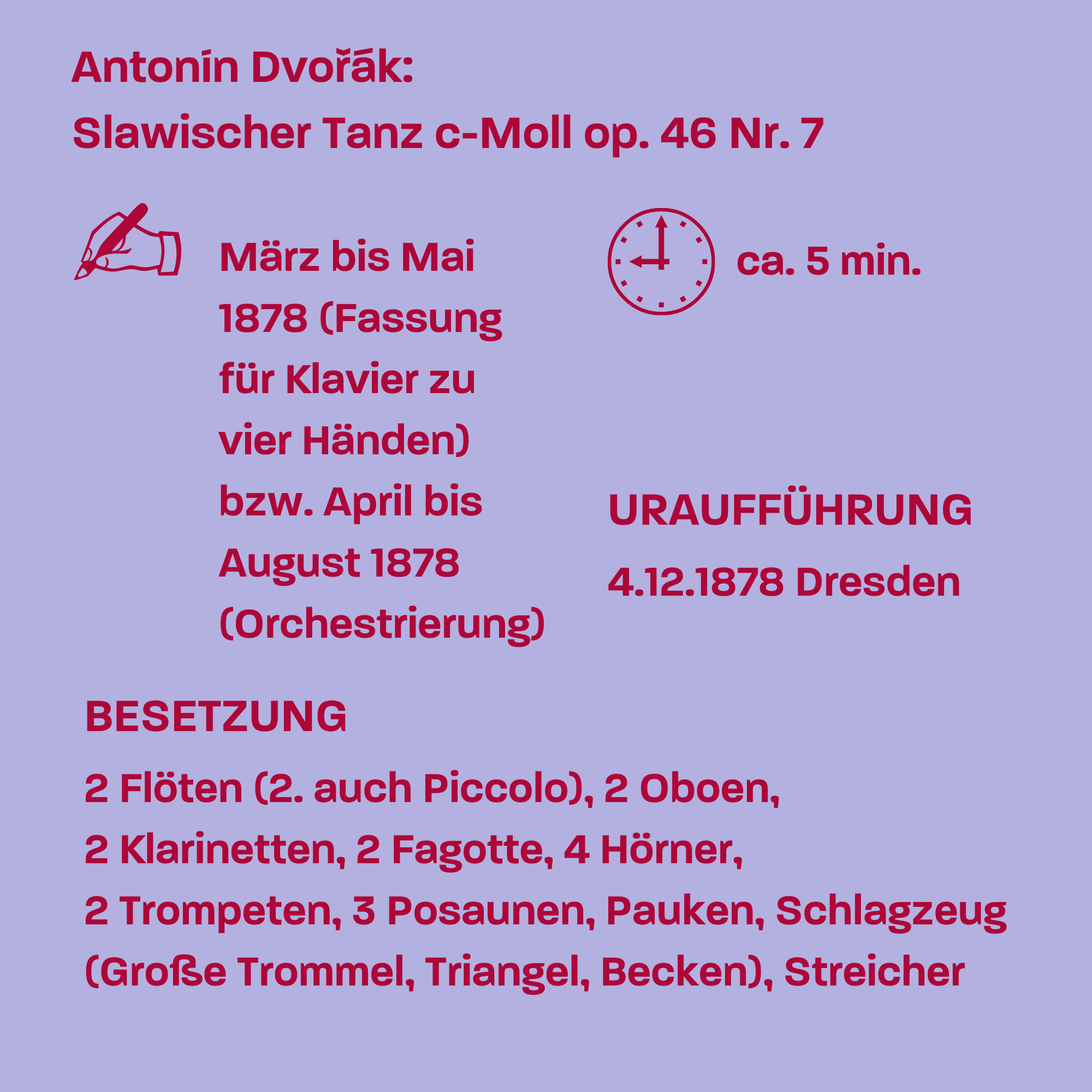

Slawischer Tanz c-Moll op. 46 Nr. 7

Allegro assai (Skočná)

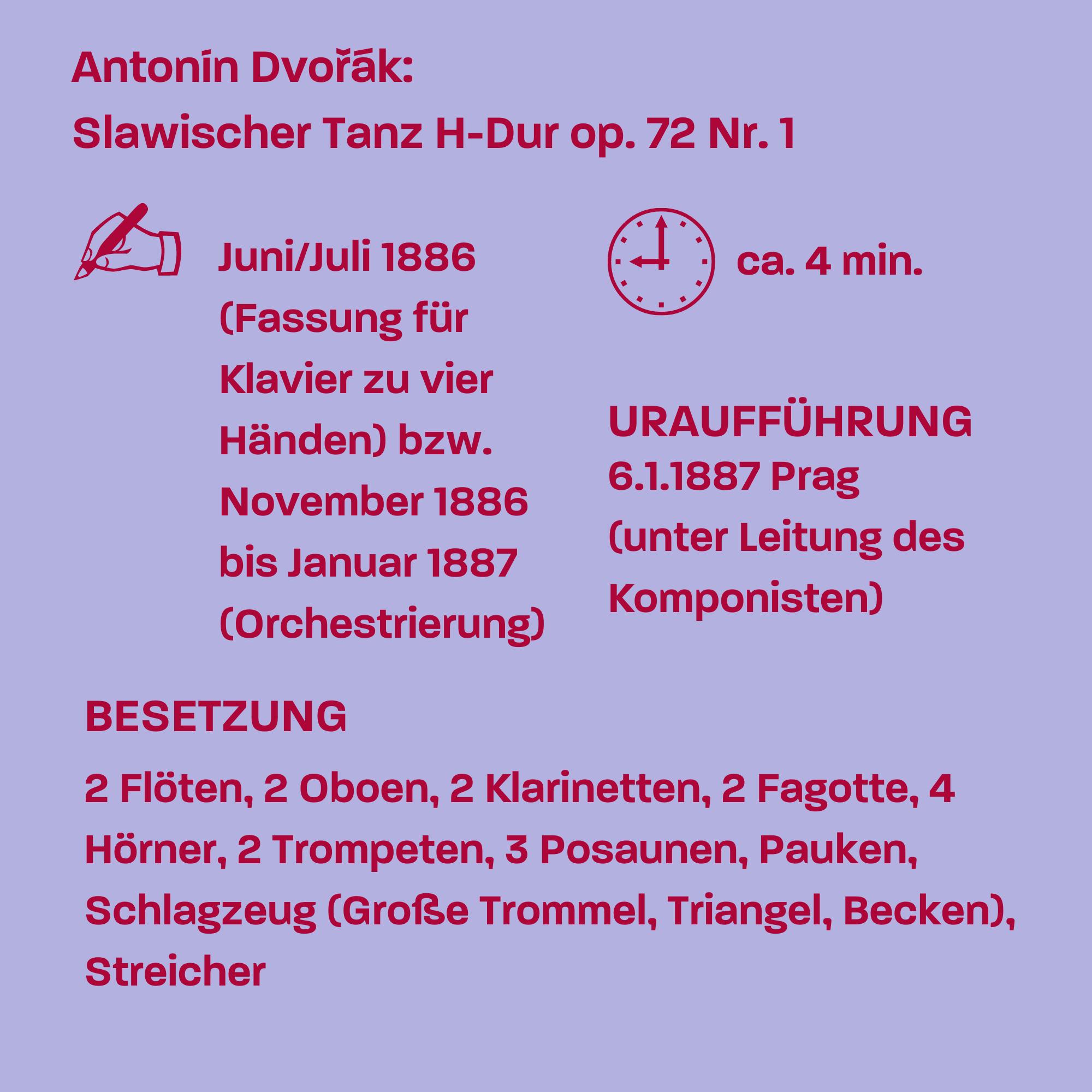

Slawischer Tanz H-Dur op. 72 Nr. 1

Molto vivace (Odzemek)

Konzert für Violine und Orchester a-Moll op. 53

Allegro ma non troppo

Adagio ma non troppo

Finale. Allegro giocoso, ma non troppo

PAUSE

Richard Strauss (1864–1949)

„Also sprach Zarathustra“ – Tondichtung für großes Orchester op. 30

Einleitung, oder Sonnenaufgang

Von den Hinterweltlern

Von der großen Sehnsucht

Von den Freuden und Leidenschaften

Das Grablied

Von der Wissenschaft

Der Genesende

Das Tanzlied

Nachtwandlerlied

„Wissen Sie, was ein Komponist in sein Orchester hineintut, darauf kommt es nicht an, nur darauf kommt es an, dass er die beabsichtigte Wirkung herausholt.“ Mit diesen Worten kommentierte Antonín Dvořák die Verwendung der aus dem Theater stammenden Windmaschine in der sinfonischen Dichtung „Don Quixote“ von Richard Strauss, deren Partitur er (wie viele andere Werke der jüngeren Generation) in den 1890er Jahren studiert hatte. Zugleich setzte er sich mit Friedrich Nietzsches später Distanz zu Richard Wagner auseinander: „Dieser Nietzsche muss ein kluger Kopf gewesen sein und in vielen Dingen hatte er recht. […] Wissen Sie, über Wagner kann man manches sagen und schreiben – man kann ihm auch viel vorwerfen – aber er ist unbesiegbar!“ Richard Strauss wiederum knüpfte mit „Also sprach Zarathustra“ an einen von Nietzsches großen Entwürfen an – und distanzierte sich später dann doch von einer allzu buchstabengetreuen Auslegung seiner eigenen Komposition. – Doch gleich ob Slawische Tänze, nachdenkliche Violin-Kantilenen oder große Welt-Entwürfe: Alle Werke des heutigen Programms lassen sich auch rein musikalisch erleben – mit oder auch ohne Kontexte und Hintergründe. Das entscheidet am Ende jeder für sich und für sein Erleben selbst.

Heute kaum vorstellbar, waren Antonín Dvořák und sein Schaffen für lange Zeit allenfalls ein lokaler Geheimtipp. Erst im Alter von 30 Jahren trat Dvořák bei einer Soiree im Dezember 1871 erstmals öffentlich als Komponist in Erscheinung; der internationale Durchbruch gelang ihm erst 1878 durch die Vermittlung von Johannes Brahms und dank einiger glücklicher Umstände: Brahms hatte die Gesangsduette „Klänge aus Mähren“ op. 20 dem angesehenen Berliner Musikverleger Fritz Simrock empfohlen, der auch sogleich die Originalität der musikalischen Sprache erkannte: „Dvořák hat mir recht gefallen – es weht ein eigentümliches ‚Volkstümliches‘ darin, nationalpoetische Empfindung und ein anziehender sinnlicher Reiz.“ Schon kurze Zeit später erhielt Dvořák den Auftrag zur Komposition einer Folge von „Slawischen Tänzen“ (op. 46), für die wiederum Brahms’ „Ungarische Tänze“ als Inspirationsquelle dienten. Sowohl in der ursprünglichen Fassung für Klavier zu vier Händen als auch in der Orchesterversion schlugen die Nummern beim Publikum ein und begründeten Dvořáks Weltruhm.

Acht Jahre später folgte in Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Sinfonie Nr. 7 d-Moll op. 70 auf Drängen des Verlegers eine zweite Reihe mit Tänzen (op. 72) – die Dvořák allerdings viel abverlangten: „Überhaupt muss ich Ihnen sagen, dass es mit den ‚Slawischen Tänzen‘ nicht so leicht wird, wie das erste Mal! Zweimal etwas gleiches zu machen, ist verdammt schwer! Sobald ich nicht die richtige Stimmung dafür habe, kann ich nichts machen. Zwingen kann man’s doch nicht!“ Dass es am Ende nicht zu Wiederholungen kam, liegt auch daran, dass Dvořák auf ganz andere Tanztypen zurückgriff (etwa Odzemek, Starodavny, Kolo), die musikalischen Kontraste zuspitzte und im Gegensatz zum rhythmischen Pulsieren der ersten Folge nunmehr poetisch-elegische Töne anstimmte.

zurück

zurück

Nach dem bahnbrechenden Erfolg der ersten Folge der „Slawischen Tänze“ lag es für den umtriebigen Verleger Fritz Simrock nahe, den gleichsam über Nacht zum „Star“ avancierten Dvořák zu weiteren Werken anzuregen. So wandte er sich am 27. Januar 1879 an den Komponisten mit der Bitte: „Wollen Sie mir ein Violinkonzert schreiben? Recht originell, kantilenenreich und für gute Geiger?“ So freundlich sich die Zeilen lesen, so eigennützig agierte indes der Verlag, der bereits 1872 das Violinkonzert g-Moll op. 26 von Max Bruch veröffentlicht und für das Jahr 1879 die Drucklegung des Violinkonzerts D-Dur op. 77 von Brahms anvisiert hatte. Wie bei diesen Werken sollte der damals als Violin-Autorität in hohem Ansehen stehende Joseph Joachim (1831–1907) auch bei Dvořáks Komposition Solostimme und Partitur durchsehen, um dabei auf eine gute technische Ausführung der Passagen zu achten sowie andere Hinweise zu geben. Wie ernst und rigoros Joachim sich der Sache annahm (schon bei Bruch und Brahms hatte er weitreichende Vorschläge), zeigt ein Brief vom 9. Mai 1880, in dem Dvořák seine Umarbeitung der Partitur schildert:

„Auf seinen [Joachims] Wunsch habe ich das ganze Concert umgearbeitet, nicht einen einzigen Takt habe ich belassen. Der wird gewiß seine Freude daran haben. Ich habe mir die größte Mühe gegeben. Das ganze Concert bekommt jetzt andere Gestalt. Die Themen habe ich beibehalten, auch einige neue hinzucomponiert. Aber die ganze Conception des Werkes ist anders. Harmonisation, Instrumentiren, Rhythmus, die ganze Durchführung ist neu.“

Mehr als zwei Jahre blieb indes das neu gestaltete Werk bei Joachim unbeachtet liegen, der erst am 14. August 1882 anmerkte: „In den letzten Tagen habe ich meine Muße benützt um die Violinstimme Ihres Concertes zu revidieren und die Stellen, welche sich nicht gut ausführen lassen für das Instrument leichter zu gestalten. Denn wenn auch das Ganze eine sehr violinkundige Hand verräth, so merkte man doch Einzelheiten an, dass Sie seit längerer Zeit nicht selbst gespielt haben.“ Ferner sah Joachim ein Problem in der nach seinem Dafürhalten viel zu dichten Instrumentierung der Partitur und schlug eine Probeaufführung mit dem Orchester der Hochschule für Musik in Berlin vor, der er seit 1869 als Direktor vorstand. Uraufgeführt wurde das Konzert schließlich am 14. Oktober 1883 in Prag mit František Ondříček (1857–1922) als Solisten. Joachim, dem Dvořák das Werk gewidmet hat, spielte es öffentlich nie.

Wie selbstverständlich sich das Werk in seiner endgültigen Gestalt in die lange Gattungsgeschichte des Violinkonzerts einfügt, zeigen bereits die ersten Takte des Kopfsatzes: Die der Exposition vorangehende Eröffnung durch den Solisten erinnert an die Introduktion des Bruch-Konzerts. Auch danach gibt es nur wenige Passagen, die allein dem Orchester vorbehalten sind. Die Reprise fällt eigenwillig kurz aus, der Satz stürmt geradezu seinem Ende entgegen. Statt einer Kadenz setzt eine Überleitung zum Adagio ein – einem Satz von atmosphärischer Dichte, in dem die Solo-Violine über weite Strecken im sonoren tiefen Register geführt wird. Im Finale schlägt Dvořák den vom Verlag favorisierten „nationalen“ Ton an; das Hauptthema des rondoartig angelegten Satzes greift den rhythmisch markanten Furiant auf.

Zwischen der Sinfonischen Dichtung über „Till Eulenspiegel“ op. 28 (1893-95) und der über den glücklosen Ritter „Don Quixote“ op. 35 (1897) steht chronologisch mit „Also sprach Zarathustra“ op. 30 eine Komposition, bei der sich Strauss nicht an einem Sujet der älteren Weltliteratur orientierte, sondern ganz bewusst auf eine philosophische Dichtung zurückgriff, die, gleichermaßen umstritten wie viel gelesen, der im ausgehenden 19. Jahrhundert vorherrschenden Décadence entgegentrat. War das eine Werk noch als ein „Rondo in alter Schelmenweise“ angelegt, das andere als „phantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters“, so schuf Strauss mit seinem „Zarathustra“ eine Partitur, die ausdrücklich keinem detaillierten Programm, sondern einer Idee folgt. Nietzsche wiederum hatte mit der insgesamt vier Teile umfassenden Schrift (1883/84, 1891) kein in sich geschlossenes philosophisches System entworfen, sondern vielmehr ein radikales, wenn nicht gar revolutionäres, dionysisch gestimmtes Gegenbild zum Pessimismus des Fin de Siècle. Nicht mit dunklen Visionen des Untergangs, sondern mit scharfer Kulturkritik, brennender Wissenschaftsfeindlichkeit und ätzendem Antiklerikalismus fand er Zuspruch in jenen gesellschaftlichen, vor allem literarisch-künstlerischen Kreisen, die sich mit ihrem Drang nach Neuem im starren Korsett der Traditionen gefangen sahen. Für Nietzsche steht die Erneuerung des Menschen im Zentrum: Er kleidet seine eigenen Gedanken und Visionen in die vorgeblichen Reden Zarathustras, die jeweils durch den Satz „Also sprach Zarathustra“ abschließen. Der Name dieses Protagonisten geht auf einen zwischen dem 1. und 2. Jahrtausend vor Christus lebenden, in der europäischen Kulturgeschichte als Weisheitslehrer lebendig gebliebenen altiranischen Priester einer frühen monotheistisch geprägten Religion zurück, wobei Nietzsche allerdings über das von Zarathustra selbst geprägte Weltbild weit hinausweist.

Ob Strauss schon zu Beginn seiner Komposition Nietzsches Schrift unmittelbar vor Augen gehabt hatte, ist mehr als fraglich. Zwar findet sich in seinem so genannten Schreibkalender, in dem er Stichwortartiges zu seinen Kompositionsvorhaben notierte, bereits am 9. Juli 1895 der Eintrag: „Neue Tondichtung überdacht: Schauen – Anbeten, Erleben – Zweifeln, Erkennen – Verzweifeln.“ Die konkrete Arbeit an den Skizzen wurde allerdings erst fünf Monate später am 7. Dezember aufgenommen, die Komposition am 24. August 1896 abgeschlossen. Umso bemerkenswerter ist es, dass die in der gedruckten Partitur vorhandenen Überschriften, die wie Querverweise auf Nietzsches Dichtung erscheinen müssen, nicht von vornherein vorgesehen waren, sondern in dieser Form nachträglich in einen bereits bestehenden, in sich konsistenten musikalischen Verlauf eingefügt wurden. So notierte Strauss für den Anfang in den Skizzen noch entsprechend dem ursprünglichen Plan „Schauen“, im Particell „Die Sonne geht auf C“, in der Druckausgabe indes nichts; der folgende Abschnitt „Anbeten“ (mit einem melodischen Zitat des Credo in unum Deum) wurde im Particell zur „Andacht“, in der Partitur jedoch von dieser eher religiösen Beschreibung umgedeutet zu Nietzsches glaubensverachtendem „Von den Hinterweltlern.“ Und so ist es sicherlich kein Zufall, dass Strauss selbst anlässlich der Berliner Erstaufführung Titel und Programm des Werkes zu relativieren suchte, wie ihm dies schon Wagners Witwe Cosima in einem Brief vom 13. April 1896 freundschaftlich nahegelegt hatte: „Ich hatte den Titel ihrer symphonischen Dichtung ‚So sprach Zarathustra‘ für einen Zeitungsscherz gehalten. Aber ich kenne Nietzsches Buch nicht und nehme an, dass in seinem Inhalt etwas sein muss, was Sie musikalisch anregte.“

Tatsächlich gelang Strauss eine Komposition, die auch ohne programmatische Stütze in ihrem motivisch-thematischen Verlauf nachvollzogen werden kann – und dies vor allem dank der ersten Takte, in denen aus den bloßen Naturtönen, aus der mit einer Quinte durchmessenen Oktave der Trompeten heraus die Tongeschlechter Dur und Moll geschieden werden. Verzichtete Strauss selbst hier bewusst auf die (zunächst für den im Bass liegenden Pedalton vorgesehene) Bezeichnung „Universum“ wie auch auf eine konkretere Beschreibung des folgenden mächtigen Aufschwungs („Die Sonne geht auf. Das Individuum tritt auf die Welt oder die Welt ins Individuum“), so ist es kurioserweise gerade diese weithin bekannte Passage des Werkes, die in Stanley Kubricks legendärem Film-Epos „2001: Odyssee im Weltraum“ nicht nur den kosmischen Sonnenaufgang, sondern auch die Morgenröte der Menschheit begleitet. Formal handelt es sich um die Einleitung zu zwei mehrteiligen Hauptsätzen, die zwar motivisch-thematisch miteinander verzahnt sind, in der Mitte des Werkes aber durch eine Generalpause des gesamten Orchesterapparates entschieden voneinander getrennt werden. Zugleich stehen sich hier wie schon zuvor in der „beschwerlichen“ Fuge (Von der Wissenschaft) das strahlende C-Dur des naturhaften Anfangs und das schillernde h-Moll / H-Dur der menschlichen Sphäre gegenüber – im Quintenzirkel weit voneinander entfernt, chromatisch sich aber sehr nahe, konkurrieren sie bis in die letzten Takte der Coda hinein, ohne allerdings eine Auflösung zu erfahren.

Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.

1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.

Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Iván Fischer, von 2012 bis 2018 Chefdirigent des Konzerthausorchesters und heute dessen Ehrendirigent, ist als einer der visionärsten Musiker unserer Zeit bekannt.

Mit dem Budapest Festival Orchestra, das er Mitte der 80er Jahre gründete, hat er zahlreiche Reformen eingeführt und etabliert. Mit Tourneen und einer Serie von Aufnahmen für Philips Classics und Channel Classics erwarb er sich den Ruf als einer der meist gefeierten Orchesterleiter der Welt.

Er rief mehrere Festivals ins Leben, darunter das Budapester Mahler-Fest, das „Bridging Europe“ Festival und das Vicenza Opera Festival. Das Weltwirtschaftsforum verlieh ihm den Crystal Award für seine Verdienste zur Förderung internationaler kultureller Beziehungen.

Er war Chefdirigent des National Symphony Orchestra in Washington und der Opéra National de Lyon. Ebenso ist er Honorary Guest Conductor des Royal Concertgebouw Orchestra, mit dem ihn eine jahrzehntelange Zusammenarbeit verbindet.

Iván Fischer studierte Klavier, Violine und Violoncello in Budapest, ehe er in Wien die legendäre Dirigierklasse von Hans Swarowsky besuchte. Nach einer zweijährigen Assistenzzeit bei Nikolaus Harnoncourt startete er seine internationale Karriere mit dem Sieg beim Dirigentenwettbewerb der Rupert Foundation in London.

Er gründete die Ivan Fischer Opera Company, mit der er unabhängige Opernproduktionen verwirklicht. Die Produktionen der IFOC wurden in New York, Edinburgh, Abu Dhabi, Berlin, Genf und Budapest gefeiert.

Seit 2004 ist Ivan Fischer auch als Komponist tätig. Seine Oper „Die rote Färse“ hat in der ganzen Welt für Schlagzeilen gesorgt; die Kinderoper „Der Grüffelo“ erlebte in Berlin mehrere Wiederaufnahmen; seine „Deutsch-Jiddische Kantate“ wurde in zahlreichen Ländern aufgeführt und aufgenommen.

Iván Fischer ist Gründer der Ungarischen Mahler-Gesellschaft und Schirmherr der Britischen Kodály Academy. Der Präsident der Republik Ungarn hat ihn mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet, die französische Regierung ernannte ihn zum Chevalier des Arts et des Lettres. 2006 wurde er mit dem ungarischen Kossuth-Preis geehrt, 2011 erhielt er den Royal Philharmonic Society Music Award und den Dutch Ovatie Prize, 2013 wurde er zum Ehrenmitglied der Royal Academy of Music in London ernannt. Er ist Ehrenbürger von Budapest.

Als Sohn deutscher Eltern in Italien geboren, studierte Augustin Hadelich an der New Yorker Juilliard School und gewann 2006 den Internationalen Violinwettbewerb in Indianapolis. 2009 erhielt er den prestigeträchtigen „Avery Fisher Career Grant“, 2011 eine Fellowship des Borletti-Buitoni Trust. 2015 gewann er den Warner Music Prize, 2016 folgte der Grammy Award. Das Fachmagazin „Musical America“ wählte ihn 2018 zum „Instrumentalist of the Year“. 2021 erhielt er einen Opus Classic für seine Aufnahme von Dvořáks Violinkonzert. Seit 2021 lehrt er an der Yale School of Music. Als Solist auf den Podien von Spitzenorchestern weltweit erfindet er das klassisch-romantische Violinrepertoire dank seines makellosen Spiels und seiner Gestaltungskraft immer wieder aufregend neu. Sein begeistert forschendes Interesse gilt dazu den Violinkonzerten des 20. und 21. Jahrhunderts. Augustin Hadelich spielt auf einer Violine von Giuseppe Guarneri del Gesù von 1744, bekannt als „Leduc, ex Szeryng“, einer Leihgabe des Tarisio Trust. Augustin Hadelich ist in dieser Saison Artist in Residence des Konzerthauses Berlin.

Der Schlagzeuger ist seit August 2022 und noch bis Ende der Saison Mitglied der Kurt-Sanderling-Akademie des Konzerthausorchesters. Wie war's denn so bisher bei uns?

Der Schlagzeuger ist seit August 2022 und noch bis Ende der Saison Mitglied der Kurt-Sanderling-Akademie des Konzerthausorchesters. Wie war's denn so bisher bei uns?